31

янв

2010

янв

2010

Зимние дни / Winter Days [movie] [JAP+SUB] [RAW] (2003)

Хардсаб: отсутствует

Формат: DVDRip, AVI, XviD, AC3

Страна:

Япония

Япония Режиссёр: Кавамото Кихатиро

Жанр: сказка, драма

Продолжительность: короткометражный фильм, 39 мин.

Год выпуска: 2003

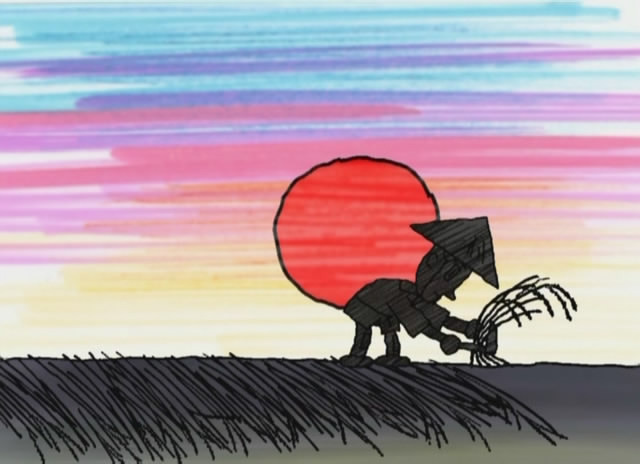

Описание: Авторство рэнки (цикл стихов) "Зимний День" принадлежит известному японскому поэту семнадцатого века Мацуо Басё (создатель жанра и эстетики хокку) и его ученикам-последователям. Состоит цикл из 36-ти хокку. Идея экранизировать "Зимний день" пришла в голову японскому режиссёру Кихатиро Кавамото, который обратился к лучшим аниматорам мира. Он привлёк к проекту известных мультипликаторов из Англии, США, России и других стран. Российских авторов двое — Юрий Норштейн («Ёжик в тумане», «Сказка сказок») и Александр Петров («Старик и море», «Моя любовь»). Каждый из 35-ти (36-м стал сам Кихатиро Кавамото) мультипликаторов получил для экранизации по одному такому хокку.

Так как хокку как правило допускает множество толкований, и никто не имел возможности увидеть работу коллеги, после сведения воедино получился пёстрый букет техник, стилей и смыслов. От невероятно красивых, до примитивных и даже пошлых, от буквальных, до бесконечно далеких от слов оригинала. Хотя тут надо заметить, что даже сами японцы не всегда способны понять исконное значение слов четырёх вековой давности. Определенно, это интереснейший, уникальный проект, аналогов которому нет.

Рейтинг на World-art: 7.6 из 10

Видео: 640x464 (1.38:1), 23.976 fps, XviD 1.2 beta 1 (build 43) ~2303 kbps avg, 0.32 bit/pixel

Аудио: 48 kHz, AC3 Dolby Digital, 2/0 (L,R) ch, ~192 kbps

Доп. информация: В создании фильма принимал участие японский режиссёр-мультипликатор Такахата Исао («Могила светлячков», «Ещё вчера»).

Анимационный фильм «Зимние дни» получил главный приз на Японском Фестивале медиа-искусств в 2003 году.

Поэзия "нанизанных строф" ("рэнга") возникла в Японии в XIII веке, когда пятистишие "танка", прежде занимавшее в японской поэзии господствующее положение, стало вполне ощутимо распадаться на две строфы - трехстишие (с чередованием слогов 5-7-5) и двустишие (7-7). К этому своеобразному поэтическому жанру можно отнести классический вариант "нанизанных строф" - собственно "рэнга" и более поздний вариант - "хайкай-но рэнга", иначе "рэнку", к которому и относится поэтический цикл "Опадает пион...".

"Нанизанные строфы" сочинялись обычно двумя или несколькими поэтами: один сочинял трехстишие, второй добавлял к нему двустишие, к которому, в свою очередь, присоединялось новое трехстишие и т. д., - в результате возникала цепь трехстиший и двустиший, из которых каждое было связано с предыдущим и последующим, составляя с ними пятистишия. Один такой цикл состоял, как правило, из ста или тридцати шести стихотворений. Искусство "нанизывания строф" подчинялось строгим канонам и правилам. Например, в первых шести строфах запрещалось говорить о любви, болезнях, в определенных строфах полагалось упоминать "луну" и "цветы", в определенных строфах следовало менять время года, причем "зима" и "осень" могли фигурировать только в двух следующих друг за другом строфах, а "весна" и "осень" должны были возникать, по меньшей мере, в трех разных местах и т. п.

Авторам предписывалось по возможности разнообразить содержание строф, избегая монотонности и повторений. Партнеры могли вести подспудную борьбу, и зачастую именно она становилась объектом внимания знатоков, придавая особую напряженность и динамичность этому жанру. Можно было создать для партнера неблагоприятные условия, не давая ему возможности перейти к теме, к которой он должен перейти, согласно правилам, или, наоборот, облегчить ему этот переход - искусство мастера "нанизанных строф" заключалось в умении быстро реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию, чутко улавливая ее скрытые возможности и раскрывая их так, чтобы неожиданность и новизна сочетались со строгим следованием канону. Сочетание импровизации с каноном, пожалуй, и является главной особенностью этого поэтического жанра. Каждая новая строфа выводит на передний план какую-нибудь новую деталь, до этого момента остававшуюся вне поля зрения партнеров, и эта деталь становится толчком, побуждающим воображение партнера к разворачиванию той или иной картины. Естественно, что таких картин могло быть множество, один поворачивал тему так, другой - иначе, непредсказуемость каждого нового шага и придавала особенную напряженность процессу "нанизывания строф". Именно внутри этого жанра и сложилась традиция домысливать, дополнять, откликаться на малейший намек, создавать яркий образ, отталкиваясь от конкретной детали.

Первое трехстишие цикла называлось "хокку" (буквально - "начальная строфа"). Долгое время оно не имело самостоятельного значения и существовало только в виде составной части "нанизанных строф". Однако ему с самого начала уделялось особое внимание - ведь именно оно давало толчок развертыванию цепи образов, в нем, как в нераспустившемся бутоне, должен был заключаться будущий цветок всего цикла. Почетное право сочинить "хокку" предоставлялось лишь самым уважаемым мастерам. Только это начальное трехстишие и могло сочиняться, и очень часто действительно сочинялось заранее, иногда задолго до того, как начинался сам процесс "нанизывания строф". Возможно, именно это особое положение "хокку" и привело к тому, что постепенно "начальные" трехстишия стали рассматриваться как самостоятельные произведения, во всяком случае, уже с начала XVI века начали появляться сборники, состоявшие из одних "хокку". (Кстати, после того как "хокку" обрело самостоятельность, первую строфу цикла "нанизывания строф" перестали называть "хокку" и дали ей новое название - "татэку".)

В ходе развития поэзии "нанизанных строф" сложились и правила, определившие композиционные, ритмические и прочие особенности "хокку". В частности, "хокку" полагается иметь "режущее слово" ("кирэдзи"), то есть какую-нибудь грамматическую частицу, которая либо, находясь после первого или второго стиха, обеспечивает цезуру, разбивающую трехстишие на две части, либо, находясь в конце, придает ему грамматическую завершенность, таким образом организуя стихотворение грамматически и интонационно. Второй непременный атрибут "хокку" - "сезонное слово" ("киго"), обеспечивающее соотнесенность "хокку" с определенным временем года (если в стихотворении есть слово "слива", то речь идет о весне, если "гроза" - о лете и т. д.

Списки "сезонных слов" уточняются и пополняются и в настоящее время).

Главная

Главная Видео

Видео Музыка

Музыка Программы

Программы Игры

Игры Книги

Книги Зарубежные фильмы

Зарубежные фильмы Классика мирового кино

Классика мирового кино Наше кино

Наше кино Советское кино

Советское кино HD/BD и DVD

HD/BD и DVD Зарубежные сериалы

Зарубежные сериалы Отечественные сериалы

Отечественные сериалы Мультфильмы

Мультфильмы Советские мультфильмы

Советские мультфильмы Аниме

Аниме Документальное кино

Документальное кино Приколы и юмор

Приколы и юмор Обучающие видеоуроки

Обучающие видеоуроки Мобильное видео

Мобильное видео Аниме ( HWP )

Аниме ( HWP )